Leben mit Corona

Ein persönlicher Erfahrungsbericht, der nicht nur negativ ausfällt

23. 4. 2020 - Text: Klaus Hanisch

Am frühen Nachmittag klingelt das Telefon. „Eine Kollegin steht unter Corona-Verdacht“, lässt mich ein Freund aus der Abteilung wissen. Ich hatte mit ihr noch wenige Tage zuvor in einem engen Raum zusammengearbeitet. Ein Test wurde angeordnet. So etwas schärft das Bewusstsein für die Gefahr. Trotz Trennscheibe, Handschuhen und anderen Vorsichtsmaßnahmen, die derzeit empfohlen werden – und an die wir uns mit Umsicht hielten.

Daher ist meine Sorge zunächst nicht allzu groß. Zumal ich dieser Krise längst auch Positives abgewinnen kann. Wegen der Ausgangsbeschränkungen treffe ich derzeit nicht die Altenpflegerin, die mir bei einem Kaffee an einer Tankstelle seit Jahren ihr Leid klagt. Doch ich freue mich für sie. Jetzt bekommt sie für ihre Arbeit endlich jene Anerkennung, die sie schon lange verdient.

Sind ihre Angaben richtig, wurden ihr in jungen Jahren zwei Neugeborene von der Staatssicherheit weggenommen. Später versuchte sie sich in verschiedensten Berufen, hatte Pech mit Männern, fand schließlich in der Pflege von Alten und Kranken eine sinnvolle Aufgabe. Und persönliche Ruhe. Vor einem Jahr wechselte sie ihre Arbeitsstelle, ein paar Monate später kam eine ehemalige Kollegin in die Tankstelle. Bei ihr erkundigte sie sich eine geschlagene Stunde lang nach dem Wohlergehen ihrer alten Heimbewohner, gab Ratschläge, spottete ein wenig über manche Marotten. Das tut niemand, der seinen Beruf nur als Job sieht. Zumal bei dem geringen Lohn.

Sie ist Mitte 50, spindeldürr und trotzdem – so macht es den Anschein – jedes Mal wieder ein Kilo leichter, wenn ich sie sehe. Das Leben hat zahllose Furchen in ihr Gesicht gegraben. Seit ein paar Wochen muss sie auch noch ihre Tochter und die beiden Enkel finanziell unterstützen, nachdem sie bei ihr wegen einer Ehe-Krise wieder eingezogen sind. Zu Weihnachten brachten wir ihr selbstgebackene Plätzchen mit. „Das erste Mal, dass mir jemand so etwas schenkt“, erwiderte sie. Über den Begriff „Heldin“, der ihrem Berufsstand plötzlich attestiert wird, dürfte sie nur milde lächeln. „Sie sollen mich endlich anständig bezahlen“, wird sie mit Sicherheit entgegnen, wenn ich mit ihr nach Corona an der Tankstelle wieder einen Kaffee trinke.

Ich kenne die Zahl der Verstorbenen und Infizierten in Deutschland und der Tschechischen Republik. Auch in Italien, wo Verwandte ihre Wohnung nahe Mailand seit sieben Wochen nicht mehr verlassen dürfen. Und in den USA, wo eine Cousine mit ihrer Familie Ende März zudem noch das stärkste Erdbeben in Idaho seit fast 40 Jahren erleben musste. Ich leide mit den Spaniern, denn ich habe ein Jahr lang in ihrem Land studiert und die Menschen dort seitdem tief ins Herz geschlossen.

Vor allem sorge ich mich um tschechische Freunde. „Ich bin jetzt arbeitslos“, schreibt mir eine Pragerin, die ich seit fast drei Jahrzehnten kenne. Sie arbeitet für ein Reisebüro, gerade diese Branche leidet extrem unter der Krise . „Seit Anfang April muss ich mich beim Arbeitsamt melden, für den ganzen Monat bekomme ich 4.000 Kronen.“ Umgerechnet gerade mal 160 Euro. „Ich habe Angst vor den ökonomischen Folgen dieser Krise“, lässt mich ein Freund aus Ostböhmen wissen. Sein Fitness-Studio bereitet schon Sparpläne vor. „Also Lohnkürzungen und Kündigungen“, schiebt er nach. Seine Ängste um die berufliche Zukunft und das Einkommen klingen zwischen seinen Zeilen spürbar durch.

Gleichwohl geben diese Wochen auch die Chance zur Rückbesinnung auf Verlorenes. Ich erinnere mich an Abende mit meinen Großeltern aus dem Altvatergebirge. Sie bewohnten in den 60er Jahren eine Ein-Raum-Wohnung, die sowohl Küche wie Wohn- und Schlafzimmer war. Fernseher gab es keinen, stattdessen versammelten wir uns abends regelmäßig um den einzigen Tisch zum Kartenspiel. Großvater war halb taub, sein Hörgerät pfiff regelmäßig und taugte ansonsten nicht viel. Deshalb plärrte ich ihm stets ins Ohr, welcher Trumpf angesagt war.

Wir spielten vor allem Mariáš. Variante Kind. Daher habe ich oft gewonnen. Meine Großmutter erklärte dies mit meinem großen Geschick im Umgang mit den Karten. Heute bin ich überzeugt davon, dass sie mich nicht selten gewinnen ließen, um dem Enkel frühzeitige Enttäuschungen im Leben zu ersparen. Die Großeltern leben schon lange nicht mehr, die Regeln des Spieles könnte man jetzt auffrischen. Wenn ich nur wüsste, in welchem Schrank das verdammte Kartenspiel liegt.

Noch keine neue Nachricht über meine Kollegin. Wie groß ist die Gefahr wirklich? In meiner Stadt und dem umliegenden Landkreis leben etwa 150.000 Menschen, davon sind laut Statistik nicht einmal 500 infiziert. Das Risiko, einen von ihnen zu treffen, erscheint daher nicht allzu wahrscheinlich. Es müsste schon mit dem Teufel zugehen, wenn nun ausgerechnet meine Kollegin dazu gehören sollte. Obwohl die Zahl der Infizierten noch immer Tag für Tag stark ansteigt. Und ihre Dunkelziffer bekanntlich sehr hoch ist. Immerhin hat mein Arbeitgeber wegen des Verdachts unverzüglich Räume geschlossen und den Umzug in ein anderes Stockwerk angeordnet.

Dabei begeistert mich gerade jetzt, dass Corona ein „back to the basics“ bewirkt. Mein Fußball-Klub in der fränkischen Provinz fürchtet wirtschaftliche Probleme für die Zukunft, ich hatte schon Trikots für die beiden Kinder eines tschechischen Freundes bestellt. Damit sind sie wohl die Einzigen, die in Tschechien ein Shirt meines Heimatvereins tragen – ob sie wollen oder nicht … Er hat keine Millionenumsätze und keine Stars, wie Vereine der Bundesliga oder Spitzenteams der höchsten tschechischen Spielklasse. Doch seine Spiele erfreuen (und ärgern) mich seit Jahrzehnten. Deshalb habe ich ihm letzte Woche auch noch ein Solidaritätsticket abgekauft.

Im Internet bittet ein Zirkusunternehmen darum, ein Programmheft für die neue Saison zu erwerben. Derzeit seine einzige Möglichkeit, Einnahmen zu erzielen, bis seine Vorstellungen im großen Zelt wieder erlaubt werden. Sie haben mich oft begeistert, also bestelle ich eine Ausgabe.

Eine unerwartete „Corona-Erscheinung“ ist die Sorge um ältere Mitmenschen in der Nachbarschaft. Schon eine Weile ist ein Onkel mit der Familie gegenüber verkracht. Den Kindern wurde untersagt, mit ihm zu reden. Vermutlich weil er an allem etwas zu mäkeln hat. Gleich zu Beginn der Epidemie beugte sich der Nachbar über den Zaun und fragte nach, ob er meinen allein lebenden Verwandten in nächster Zeit mit Einkäufen versorgen soll. Ab sofort hatten auch seine Kinder wieder Sprecherlaubnis.

Ist der Test meiner Kollegin positiv, könnte jener Mitarbeiter dafür verantwortlich sein, der im März in Südamerika unterwegs war und erst Ende des Monats über Paris zurückreiste. Ich hatte seinen Stuhl in dem engen Raum übernommen, sechs Stunden lang arbeitete er dort zuvor mit unserer Kollegin. „Er hätte anschließend sofort in Quarantäne gehört“, darüber sind sich mittlerweile alle – außer ihm – im Büro einig. Das könnte sich nun rächen.

Die Monate unter Corona sind eine wohltuende Zeit der Entschleunigung. Ich erreiche Leute derzeit so schnell wie lange nicht mehr, in ihrem Home-Office. Im Bücherregal habe ich drei Werke entdeckt, die ich seit Jahren lesen will. Darunter eine Biografie von Marcus Patka über Egon Erwin Kisch. Ein wissenschaftliches Werk, 560 Seiten, kleine Schriftgröße – weshalb man dafür sehr viel Ruhe braucht.

Das helle Lachen der Nachbarskinder auf dem Balkon gegenüber strahlt in diesen Tagen viel Optimismus und Zukunftsfreude aus. Sogar das des kleinen Jungen, der normalerweise maßlos nervt, weil sich seine Stimme wie Donald Duck anhört. Der Fünfjährige darf derzeit nicht seinen Opa sehen, was er nicht verstehen kann. Deshalb freute sich seine Mutter, dass ihr Friseursalon endlich schließen musste, weil sie drei Kinder zu versorgen hat. Und pfeift auf das Geld, das ihr in diesen Wochen ohne Arbeit durch die Lappen geht.

Vor meiner Haustür blühen die ersten Vergissmeinnicht-Pflanzen. Hoffentlich wird sich auch der Hausmeister dieses Mal an ihnen erfreuen und nicht gleich wieder seine Mähmaschine anwerfen, wie jedes Jahr. Apropos: Diese Krise steigert Mitgefühl, viel öfter frage ich jetzt bei einem Prager Kollegen nach, der für einen Zeitungsverlag tätig ist. „Ich arbeite schon seit zwei Wochen zu Hause“, antwortet er, „auch meine Frau ist zu Hause, weil sie ja vor einem Jahr operiert wurde“. Sie litt an einer Erkrankung der Aorta, wie ich weiß. „Mit dieser Krankheit ist nun alles sehr gefährlich.“ Was konkret bedeutet: Seine Frau könnte durch Corona in Lebensgefahr geraten.

Und dieses Virus fördert gegenseitige Verantwortung. Ein deutscher Freund bekam zu Weihnachten ein Spenderherz, jetzt fehlten Schutzmasken für ihn, die wir untereinander sammelten oder selbst anfertigten.

Ich möchte ungern wissen, wie sich eine Ansteckung konkret auf meine Gesundheit auswirken würde: nur Husten, auch Fieber, gar Atemnot. Oder überhaupt keine Symptome? Ich habe noch immer nichts von meiner Kollegin gehört.

Solidarisch fühle ich mit dem Besitzer eines kleinen Fotoladens in der Innenstadt. Er ging davon aus, spätestens ab 20. April wieder verkaufen zu dürfen. „Länger kann sich ein Land geschlossene Geschäfte und Arbeitslose nicht leisten“, vermutete er. Sein Laden ist heute noch immer nicht offen. Trotzdem sitzt er an jedem Wochentag fünf Stunden lang allein zwischen seinen Regalen. Dies sei „gut für meine Moral“, wie er mir am Telefon erläuterte. Hin und wieder werfe ich ihm einen Fotoauftrag in den Briefkasten und hole seine Arbeit am nächsten Tag ab. An der Hintertür, unter höchst konspirativen Umständen, weil dies eigentlich verboten ist.

Und ich empfinde Respekt für den Chef meines Stammcafés. Ich ging als letzter Kunde, als er vor ein paar Wochen schließen musste. Ich war auch in den Tagen zuvor fast der einzige Gast. Denn es wurde zunehmend leerer, je mehr sich Corona ausbreitete. Deshalb war dieses Café für mich am Ende der sicherste Ort in der ganzen Stadt. „Bestenfalls zwei Monate“ könne er finanziell durchhalten, gab mir der Chef mit auf den Weg.

Nun ist ihm zumindest wieder der Straßenverkauf erlaubt. Deshalb hole ich jeden Tag bei ihm einen Latte macchiato ab. „To go“, was ich stets in Filmen wie etwa jenen mit dem US-Polizisten Jesse Stone unsäglich fand. Auch wegen der Belastung für die Umwelt. Wo sich meine italienische Verwandtschaft nun tierisch darüber freut, dass „ihr“ Venedig ohne die Belastung durch Kreuzfahrtschiffe wieder klares Wasser wie seit Jahrzehnten nicht mehr aufweist.

Gestern teilte mir der Café-Eigentümer mit, ohne Groll auf den entgangenen Profit in den frühsommerlichen Wochen zu blicken. „Schließlich geht es um die Gesundheit.“ Er verlieh seinen Worten Nachdruck, indem er während unserer Unterhaltung stets auf zwei Meter Abstand zu mir ging.

Werden dies auch andere so sehen, wenn die Gefahr für Leib und Leben durch Corona gebannt ist und am Jahresende die große Rechnung aufgemacht wird? Schon jetzt fragen viele Deutsche und Tschechen in meinem Umfeld, ob man „wirklich das ganze Haus einreißen musste, wo doch nur der Dachstuhl brannte?“ Also warum die Wirtschaft ihrer Länder weitestgehend lahm gelegt wurde. „Und das alles nur wegen einer etwas stärkeren Grippe“, wie der Freund aus Ostböhmen nachlegt. Die Zahl der Toten werde nicht einmal den Stand der jährlichen normalen Grippewelle erreichen, wird auch in Deutschland schon bekrittelt.

Frühzeitig wurde davor gewarnt, Gesundheit und Wirtschaft in zynischer Diskussion gegeneinander auszuspielen. Bei solchen Aussagen beneide ich all jene Politiker nicht, die jüngst Freiheitsrechte beschneiden, wirtschaftliche Einschränkungen beschließen und damit auch über persönliche Existenzen entscheiden mussten. Ist in ein paar Monaten vergessen, dass etwa 90 Prozent der Deutschen die Schutzmaßnahmen der Regierung für sinnvoll hielten? Dass der tschechische Ministerpräsident Babiš sein Land abriegelte und seine Landsleute unter Masken steckte, als andernorts in Europa noch beraten wurde, ob man Fußballspiele vor Zehntausenden von Besuchern wirklich verbieten sollte? Was zu jenem Zeitpunkt viele Tschechen und auch Deutsche, die dauerhaft in Tschechien leben, gar nicht schlecht fanden. „Ich fühle mich hier sicherer als in Deutschland“, teilte mir ein deutscher Freund auf WhatsApp aus der tschechischen Hauptstadt mit.

Muss ich künftig wieder Mitmenschen die Hand reichen, um meine Wertschätzung auszudrücken? Schon Anfang März, bevor das Virus ins Bewusstsein der meisten vorgedrungen war, hatte ich Handschläge verweigert. Was mir damals noch den Ruf einbrachte, ein unhöflicher Zeitgenosse zu sein. Die asiatische Variante des Kopfnickens würde aus hygienischen Gründen künftig mehr Sinn ergeben. Und sie würde wunderbar zu dieser „neuen Normalität“ und diesem „anderen Leben“ passen, von denen Österreichs Bundeskanzler Kurz und der deutsche Bundespräsident Steinmeier für die Zeit nach Corona sprachen.

Es wäre ein Witz, wenn ausgerechnet ich angesteckt worden wäre. Seit Jahrzehnten wasche ich meine Hände mehr als nötig, weil ich früher stinkende chemische Substanzen in kleinen Laboren verwenden musste, um Filme für meine Zeitungsseiten zu entwickeln. Nicht nur bei meiner Kollegin achtete ich auf Distanz, mittlerweile gehe ich oft sogar auf die andere Straßenseite, wenn mir Leute verdächtig vorkommen.

„Social distancing“ wird mich daher noch eine Weile prägen. Welch geniale Idee von Supermärkten, die Nutzung von Einkaufswagen vorzuschreiben und somit Kunden auf Abstand zu halten. „Arbeit für heute erledigt?“, rief ich einer Verkäuferin eines Abends auf dem Heimweg zu. „Zum Glück“, erwiderte sie und trug wieder ihr freundliches Lachen, das zuletzt immer mehr einem angestrengten Lächeln gewichen war, wenn sie mit zitternden Händen Wechselgeld an ihrer Kasse zurückgeben musste.

Wie lange werden die Grenzen zwischen Tschechien und Deutschland geschlossen bleiben? Bis zu zwei Jahre, empfahl Chef-Epidemiologe Prymula vor ein paar Wochen. Ein Jahr hält der tschechische Präsident für sinnvoll. Gäbe es dann noch die Kneipe, in der man bis morgens um vier bei einem herrlichen „Únětické pivo“ vom Fass feiern kann? Und das italienische Restaurant, in dem diese herrliche Meeresfrüchte-Platte serviert wird? Oder das kleine Café mit den großen Fenstern, das immer an Karel Gotts Lied „Hier in meiner Straße“ erinnert?

Die Gaststätten meines Prager Bezirkes leben fast ausschließlich von heimischen Gästen, aber was wird aus den unzähligen Lokalen in der Prager Innenstadt, die ohne Touristen schon jetzt einer Geisterstadt gleicht, wie Fotos meiner Freunde zeigen? „Ich werde am Jahresende ein ganz dickes Pflaster über seine Bilanz kleben müssen“, erklärte mir ein befreundeter Reiseveranstalter, der jährlich Tausende von Asiaten nach Prag lockt.

Längst fasse ich Türgriffe und Lichtschalter nur noch mit Hilfe von Ärmeln an. Was bei Haltegriffen in den Prager Straßenbahnen schwierig wird. Ein deutscher Bekannter unterhält ein Tonstudio, lebt damit von der Hand in den Mund. Erst durch ihn habe ich verstanden, warum viele Unternehmen und Privatpersonen kaum einen Monat ohne Einkommen überleben können. Weil ihnen unzählige Veranstaltungen wegbrechen, brauchen Musiker auch nicht mehr sein Studio für neue Aufnahmen.

Wird es nach Corona eine neue Bescheidenheit oder eher Nachholeffekte geben? Kommen alte Egoismen noch stärker zur Geltung? Ganz weg waren sie nie, wie Hamsterkäufe bewiesen. In Prag fehlten anfangs Eier und Hackfleisch, in Deutschland gibt der übermäßige Kauf von Toilettenpapier bis heute Rätsel auf. Bei einem Hersteller hatte ich noch im Dezember beruflich zu tun, jetzt lässt er seinen Betrieb in fünf Schichten quasi rund um die Uhr laufen „Ganz schön Scheiße“ sei dies, wie er zu meiner Überraschung ausführt. Denn nächstes Jahr werde die Nachfrage nach seinen Produkten in ein Loch fallen, nicht auszuschließen, dass er seine Mitarbeiter dann in Kurzarbeit schicken muss.

Wird uns nach der Rückkehr in ein vertrautes Leben der Blick auf das Wesentliche wieder abhanden kommen und dafür die Banalität der Werbung einholen? Mit Problemchen der Art, wie man einen „leichten Bräunungseffekt erzielt, damit man auch im Winter etwas Haut zeigen“ könne. Oder ist so etwas dann eben so anachronistisch wie die derzeit wiederholten Fernsehshows, bei denen Menschen noch ganz eng neben anderen Menschen sitzen?

Werden sich Spaziergänger weiter so freundlich grüßen wie derzeit, werden sich Radfahrer und Fußgänger auch künftig noch gegenseitig die Vorfahrt einräumen? Darf man dauerhaft darauf hoffen, dass Drängler auch ohne Abstandszwang mit Anstand Schlange stehen werden – weniger in Tschechien, dafür umso mehr in Deutschland.

Nicht wenige Tschechen und Deutsche aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis geben an, dass sie das Jahr 2020 bereits abgehakt haben. Zumal im Herbst die nächste Corona-Welle über Europa hereinbrechen soll, wie Virologen bereits ankündigten. Dafür ist ihnen die Spanische Grippe ein Vorbild, an der weltweit Millionen Menschen starben: anfangs wenige Opfer im Frühjahr 1918, in einer zweiten Welle im Winter dann die Katastrophe.

Doch manchmal dürfen wir sogar in Zeiten von Corona lachen. Etwa über den Wuhan-Gruß mit den Füßen. Und über die Kino-Betreiberin, die über dem Eingang den Schriftzug anbrachte: „Kino zu – bis sich das echte Leben nicht mehr wie ein Film anfühlt“.

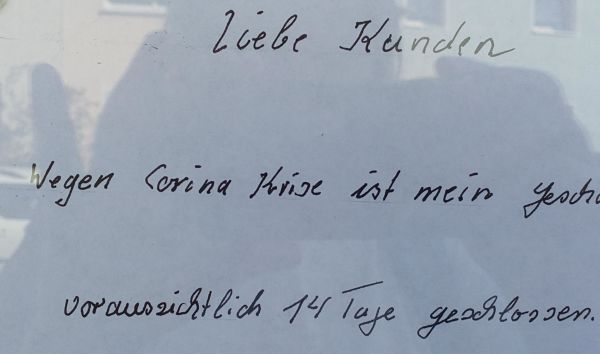

Besonders aber über die Besitzerin eines Friseurladens, die im Schaufenster verkündet, dass sie leider wegen „Corina“ schließen müsse.

Eher Galgenhumor war es, dass wir den Song „My Sharona“ von „The Knack“ von Ende der 70er Jahre als Text für „My Corona“ nutzten. „Never gonna stop, give it up, … M-m-m-my Sharona, M-m-m-my Corona …”

Wird die Altenpflegerin von der Tankstelle auch dann noch eine „Heldin“ sein, wenn der virusschwangere Alltag vorüber ist – oder doch wieder einfach nur eine Altenpflegerin und nicht mehr, wie jetzt, systemrelevant?

Ich halte es nicht länger aus und schreibe meiner Kollegin. „Alles wieder bestens“, teilt sie mir über WhatsApp mit. Die Tests verliefen negativ. „Gibt wohl auch noch andere Infekte, die hier rumschwirren.“ Hat sich am Ende doch ausgezahlt, dass wir fortlaufend die Desinfektionstücher auf dem Tisch nutzten? Auch wenn meine Hände wohl noch einige Wochen wundrot glühen werden.

Sehr guter Bericht und zutreffend