„Ein unglaublicher Eklat“

Literatur-Professor Hans Dieter Zimmermann über Kafka, seine Festnahme in Prag und den missachteten Nachbarn Tschechien

16. 9. 2018 - Text: Klaus Hanisch, Titelbild: TUB/Böck

PZ: Vor genau 45 Jahren wurden Sie in Prag festgenommen. Was passierte damals?

Hans Dieter Zimmermann: Als ich Ende 1973 nach Prag fuhr, um erstmals meine Freundin zu treffen, wurde ich am Flughafen festgenommen und umgehend nach Ost-Berlin zurückgeschickt. Von dort flog ich immer mit der DDR-Fluggesellschaft von Schönefeld nach Prag. Die DDR-Grenzer fanden in meinem Gepäck ein kleines Bändchen mit tschechischer Lyrik. Sie ließen mich stundenlang warten, bis endlich ein Bohemist eintraf und feststellte, dass es vollkommen harmlos war.

Mit welcher Begründung wurden Sie aus Prag zurückgeschickt?

Ohne irgendeine Begründung. Plötzlich sprach kein Mensch mehr Deutsch. Erst später habe ich über unser Auswärtiges Amt erfahren, dass man sich über mich erkundigt hatte. Es wurde festgestellt, dass ich ein Feind der sozialistischen Ordnung sei – und das war ich auch!

Ab Anfang der 1970er Jahre unterstützten Sie tschechische Dissidenten. Wie kam es dazu?

Ich kam 1970 zum ersten Mal nach Prag, damals als Sekretär der Abteilung Literatur der West-Berliner Akademie der Künste. Günter Grass hatte einen Brief von Jan Procházka bekommen, dem Vorsitzenden des dortigen Schriftstellerverbandes, der bereits verboten worden war. Darin bat er ihn um Unterstützung. Grass schrieb ihm einen Brief, war aber sicher, dass er nie ankommen würde. Deshalb hat er mich gebeten, ihn persönlich zu Procházka zu bringen. Er war ein wunderbarer Schriftsteller und erhielt auch den Deutschen Jugendbuchpreis, war aber damals schon sehr krank und starb bald darauf. Er schickte mich zu Pavel Kohout, der so etwas wie die Spinne im Netz der Dissidenten war und mein Ansprechpartner wurde. Doch ich war naiv, nahm am Flughafen ein Taxi zum Hotel, gerade so als ob ich in Paris wäre, und dachte nicht darüber nach, was in einem kommunistischen Land passieren könnte.

Sie gehen heute davon aus, dass Sie vom ersten Moment an überwacht wurden?

Ich hatte eine kleine Tasche bei mir und der Hotel-Portier bestand darauf, diese Tasche zu tragen. Er hat sie mir richtiggehend aus der Hand gerissen, wohl um sie zu kontrollieren. Als meine Freundin mich abholte, schrieb er ihre Autonummer auf. Das war weder für sie noch für ihre Familie gut. Wir telefonierten immer sonntags und einmal schlug ich ihr ein Treffen in Budapest vor. Einen Tag später kamen zwei Männer in Zivil in den Kindergarten, in dem sie arbeitete, und wollten ihren Pass sehen. Sie zogen ihn umgehend ein, so dass sie nicht mehr reisen konnte.

„Die verfolgten Schriftsteller brauchten West-Kontakte.“

Wie lief Ihre Unterstützung für die Schriftsteller konkret ab?

Ich fuhr mindestens zwei- bis dreimal im Jahr nach Prag. Denn für die verfolgten Schriftsteller war wichtig, dass sie Kontakte zum Westen hatten. Das half ihnen sehr. Ich brachte auch mehrfach Geld vom Internationalen PEN-Klub mit, das ich in der Nationalbank tauschte. Kohout gab es dann an Not leidende Kollegen weiter.

Brauchte Kohout selbst auch Hilfe?

Nein. Ein Verleger erzählte mir später in Berlin, dass er mal mit einem kleinen Lederkoffer voller Dollar-Noten nach Prag reiste. Als er an der Grenze nach dem Inhalt gefragt wurde, antwortete er wahrheitsgemäß. Darüber lachten sich die Grenzer kaputt – bis sie es nachprüften. Das waren Tantiemen für Kohout. Es war das letzte Mal, dass dieser Verleger einreisen durfte. Kohout ging mit mir in Kneipen, um sich an die Theke zu setzen, damit jeder sah, dass er West-Kontakte hatte. Das fiel mir jedoch erst später auf.

Wurden Sie dadurch nicht quasi enttarnt?

Sie hätten mich auch so erwischt. Kohout wohnte in der Nähe der Prager Burg, im Gebäude hinter dem heutigen Masaryk-Denkmal. Er wurde stets kontrolliert. Und wenn ich dort ein und aus ging, bin ich auch aufgefallen.

Trafen Sie neben Kohout noch andere Dissidenten?

Durch Kohout kam ich mit Ludvík Vaculík und Alexandr Kliment zusammen, einmal habe ich auch mit Václav Havel gesprochen. Und ich traf den Philosophen Karel Kosík, mit dem ich mich anfreundete. Er war von der Universität geworfen worden und es gelang mir, ihm ein Stipendium in Deutschland zu verschaffen. Das lief über mehrere Jahre und er bekam danach erstaunlicherweise sogar eine Rente.

Nach Ihrer Festnahme durften Sie mehrere Jahre lang nicht in die Tschechoslowakei einreisen. Haben Sie trotzdem weiter geschmuggelt?

Ich war danach sehr zurückhaltend, um die Familie meiner Freundin nicht zu gefährden. Sie musste weitere zwei Jahre warten, bis sie ausreisen durfte. Sie reiste dann mit den Kindern nach Prag, erst acht oder neun Jahre später durfte ich mitfahren. Zwar habe ich aktiv nichts mehr gemacht, aber durch den Onkel meiner Frau, den bekannten tschechischen Maler Jan Kotík, kam ich mit tschechischen Emigranten in Kontakt. Kotík hatte ein Stipendium für West-Berlin und ist 1969 nicht mehr zurückgekehrt. Durch ihn traf ich zum Beispiel Jiří Kolář, der mit Kotík in der berühmten Künstlergruppe 42 war. Sie haben auch den Exil-Verlag „Index“ in Köln betrieben. Irgendwie hing meine Situation jedoch mit Pavel Kohout zusammen. Nachdem er an ein Theater in Wien gegangen war, durfte er nicht mehr in die Tschechoslowakei zurückkehren. Von da an durfte ich wieder einreisen.

Wie erklären Sie sich das?

Ich denke, sie wollten Kohout von allen West-Kontakten abschneiden. Als sicher war, dass er nicht mehr ins Land durfte, ließen sie mich wieder rein.

Woher rührt Ihr Interesse an dem Land und der dortigen Literatur?

Durch die tschechischen Dissidenten habe ich die tschechische Literatur kennen- und lieben gelernt. Wie alle Rheinländer hielt ich lange den Rhein für die Mitte Europas. Bis ich zum ersten Mal nach Prag kam und merkte, dass dort die Mitte Europas liegt. Auch die tschechische Sprache hat mich verblüfft. Ich konnte Griechisch, Latein, Französisch, Englisch, Italienisch oder darin zumindest lesen, aber in Prag wusste ich anfangs nicht einmal, was die Herrentoilette ist und ging prompt für Damen. Später sagte ich Grass, dass er nicht nur Stiftungen gegründet hat, sondern auch eine Ehe stiftete. Nämlich meine, indem er mich den Brief nach Prag bringen ließ.

Sie haben sehr viel zur deutschsprachigen Literatur Prags und Böhmens publiziert. Kürzlich war zu lesen, dass zwei Autoren von dort zur Weltliteratur zählen. Nun rätselt man: Wer ist das – Kafka, Werfel, Rilke, Kisch, Brod, Musil, Marie von Ebner-Eschenbach, jemand anderes …?

(lacht) Darüber kann man natürlich lange diskutieren. Kafka ist es sicher und Rilke auch. Ebenso kommen Werfel und Brod in Betracht. Kisch weniger, weil er ja keine Belletristik geschrieben hat, sondern eigentlich Publizist war.

Lenka Reinerová sagte mir einmal, dass sie den Hype um Kafka nicht verstehen könne. Er habe in seinen Werken einfach alles offen gelassen und damit nur viel Raum für Interpretationen gegeben. Sie publizierten „Kafka für Fortgeschrittene“. Was macht Kafka zu einem Weltliteraten?

Es ist gerade diese Offenheit! Andere Schriftsteller muss man nicht groß deuten, sie teilen selbst mit, was sie zu sagen haben. Kafka dagegen ist rätselhaft, weil für ihn selbst die Welt rätselhaft war. Das fordert Deutungen heraus, zieht sie geradezu an wie Honig die Fliegen. Ich hatte die Hoffnung, Kafka mit meinem Buch ein für alle Mal erklärt zu haben, aber es geht immer noch weiter. Wobei der Titel auf einen Witz des Verlegers und mir zurückging. Doch er war unglücklich gewählt und stand wie eine Barriere vor dem Buch. Ich habe daher geraten, dass die tschechische Übersetzung den Titel „Versuch, Kafka zu verstehen“ tragen sollte [erschienen 2009 unter dem Titel „Jak porozumět Kafkovi“, Anm. d. Red.]. Was mich bei Kafka besonders fasziniert, ist der Einfluss der tschechischen Literatur auf ihn. In seinen Romanen gibt es Ähnlichkeiten mit Comenius und „Das Labyrinth der Welt“. Die Welt ist voller Täuschungen, die Herrin der Welt ist die Lüsternheit und die Falschheit. Zuvor hatte Brod auf Anleihen bei „Babička“ von Božena Němcová hingewiesen.

Und welche Bedeutung besitzt Kisch, unser Kollege? Sie arbeiteten in den 1960er Jahren ja selbst als Zeitungsredakteur?

Er war ein genialer Schreiber. Bei ihm gibt es Textstellen, die in ihrem Witz an Jaroslav Hašek heranreichen. Und er hat einen ganz tollen Roman geschrieben hat, den „Mädchenhirt“, in dem er das Elend der tschechischen Bevölkerung darstellt. Brod und Kafka gingen auch ins Bordell, aber was dahinter steckte mit diesen armen Mädchen, die in Bordellen arbeiten mussten, das ist nur bei Kisch zu erfahren. Aber leider ist er Partei geworden, nämlich Kommunist. Ich kann mich an einen Vortrag erinnern, in dem nachgewiesen wurde, dass Kisch einen Text in Ost und West veröffentlichte – wobei der in der Sowjetunion eine deutlich linke Schlagseite hatte.

Kisch wird nachgesagt, die Reportage zu einer Literaturgattung gemacht zu haben. Geht das überhaupt? In Literatur fließt ja auch Fiktion ein, während die Reportage so nah wie möglich an der Wirklichkeit bleiben muss.

Für mich gehört alles, was geschrieben wird, zur Literatur. Man kann sie dann in verschiedene Sparten einteilen. Kisch hat mit dem „Mädchenhirt“ die sogenannte fiktionale Literatur erreicht, die von erfundenen, aber wahrscheinlichen Ereignissen handelt. Er hat das Buch sicher auch aufgrund eigener Erfahrungen in Prag geschrieben. Da ist er ein fiktionaler Autor – und ein sehr guter, wie ich finde. Sonst ist er Publizist, aber das ist für mich auch Literatur. Und durchaus große Literatur.

Sie haben eine Werkausgabe von Max Brod zusammengestellt. Daraus wurden zwölf Bände. Hat Sie das selbst überrascht, nachdem Brod vor allem als Förderer von Genies wie Kafka, Hašek oder Janáček im Gedächtnis blieb?

Nein, denn er hat ja 80 Bücher veröffentlicht. Dazu hat er in Prag noch Kritiken geschrieben und war später in Tel Aviv als Dramaturg tätig. Er war ein ungeheuer fleißiger Autor und wir hatten Mühe, die Bände zusammenzustellen, weil er so viel lieferte. Ich hatte immer das Bedürfnis, ihm Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Als er aus Prag mit dem letzten Zug floh, nahm er Kafkas Manuskripte mit und nicht seine eigenen. Ohne Brod hätten wir Kafka überhaupt nicht, obwohl er selbst damals ein berühmter Schriftsteller war. Wir haben einen Roman aufgenommen – „Die Frau, nach der man sich sehnt“ – der schon ein Jahr nach Erscheinen mit Marlene Dietrich in Berlin verfilmt wurde. Die Bände über Brod verkaufen sich ganz gut, damit ist er wieder präsent. Es gab ihn ja zuvor kaum noch in Bibliotheken.

Können Sie sich erklären, warum Brod trotz dieser vielen Werke als Autor so wenig präsent blieb?

Er ist eben genau so ein Schriftsteller, dessen Werke zu leicht zu deuten sind. Doch gerade er hat das alte Prag literarisch erhalten. Wer dieses Prag sucht, findet es nicht bei Kafka, sondern bei Max Brod! Es gibt Texte wie „Ein Sommer, den man nicht vergisst“, in denen er sich daran erinnert. Sogar noch an das Prag vor dem Ersten Weltkrieg. Brod traf den zeitgenössischen Geschmack und schrieb über zeitgenössische Ereignisse. Man denke nur an seinen Roman über das „Prager Tagblatt“, bei dem er selbst Redakteur war. Deshalb sollte man sich mit ihm aus historischen Gründen beschäftigen, weil er Prag authentisch abbildet. Nicht ohne Grund hatte er in Tel Aviv später großes Heimweh nach Prag, immer soll das Prager Telefonbuch von 1938 auf seinem Schreibtisch gelegen haben.

„Literatur in deutscher Sprache ist deutsche Literatur.“

Ein neues Handbuch bemerkte kürzlich, Rilke sei so berühmt, dass kaum noch einer weiß, dass er aus Prag kam. Prager Autoren wie Leppin oder Winder seien nahezu vergessen. Und Werfel oder Stifter würden längst von der Literaturschreibung Österreichs beansprucht. Wie definieren Sie die Prager deutsche Literatur?

Ganz einfach: Alles was in deutscher Sprache veröffentlicht wird, ist deutsche Literatur! Egal, ob der Autor ein Christ oder Jude oder Moslem ist. Guckt man nur auf die Staatsbürgerschaft, dann waren diese Autoren bis 1918 Österreicher und danach Tschechoslowaken. Als ich 1992 im Goethe-Institut in Prag das erste Kafka-Kolloquium nach der Wende hielt, kam tatsächlich Protest aus der österreichischen Ecke, weil er ein Österreicher gewesen sei. Auf unseren Hinweis, dass wir es machen, weil sonst niemand etwas über ihn mache, kam die Antwort: Dann macht eben niemand etwas über ihn …

Der tschechoslowakische Publizist Pavel Eisner sprach bei dieser Literatur von einem „dreifachen Ghetto“. Dem widersprach der Germanist Kurt Krolop, der lange in Prag lehrte. Für den Literaturhistoriker Eduard Goldstücker beginnt sie erst 1894 mit Rilkes erstem Gedichtband. Warum gibt es so viele unterschiedliche Meinungen und Definitionen über die Prager deutsche Literatur?

Ich besitze eine Anthologie mit Prager Literatur schon vom Anfang des 19. Jahrhunderts. 1848 sprachen die Prager zu 60 Prozent Deutsch, 1911 waren es nur noch sechs Prozent. Komisch ist, dass die deutsche Literatur nicht sehr bedeutend war, als so viele Deutsch sprachen. Aber sie wurde bedeutend, als nur noch so wenig Deutsch gesprochen wurde. Das begann wirklich mit Rilke und diesem engeren Prager Kreis um Kafka, den Brod genau definierte.

Lag Eisner mit seinem „dreifachen Ghetto“ falsch?

Ja, das dreifache Ghetto ist nicht richtig, weil die Autoren zwar eine deutschsprachige Minderheit in einer tschechischen Stadt bildeten, aber sehr gut vernetzt waren. Zudem hatten sie mehrere Hochschulen, Theater, Gymnasien oder Zeitungen. Davon kann eine Minderheit nur träumen. Das waren sehr lebendige deutschsprachige Konstellationen und die Prager Juden waren nicht im Ghetto, sondern in der Mehrheit. Die Prager Deutschen waren zu mehr als zwei Dritteln Juden, in der Gymnasialklasse von Felix Weltsch, dem Freund von Kafka, gab es elf Schüler und zehn von ihnen waren Juden. Das änderte sich erst an der Universität, weil dort auch die Sudetendeutschen studiert haben, also Katholiken oder Protestanten. Die Prager Juden waren gewissermaßen die Prager Deutschen.

Ist es Unwissenheit oder einfach nur Bequemlichkeit, dass alle Autoren aus Prag so oft pauschal als Prager Kreis bezeichnet werden, obwohl dieser Kreis ja nur fünf Autoren umfasste, wie Brod in einem Buch ganz deutlich definierte – nämlich Brod selbst, Weltsch, Baum und Kafka, den Ludwig Winder nach seinem Tod ersetzte?

Vielleicht kommt es daher, dass fast alle Prager Autoren deutsche Juden und ganz eng miteinander verbunden waren. So war etwa die Mutter von Willy Haas befreundet mit der Mutter von Max Brod. Und die Mutter von Brod hat ihren Sohn, als er schon Doktor Brod war, auf einen begabten Burschen in der Klasse von dem jungen Haas aufmerksam gemacht – der hieß Franz Werfel. Und den hat er dann gefördert. Das wurde bei Kaffeekränzchen besprochen und es ist bis heute verblüffend, welche Begabungen in Prag lebten. Hans Demetz war damals Dramaturg an Theatern in Prag und Brünn und kannte all die deutschen und tschechischen Schriftsteller, die im Café Arco verkehrten. Sein Sohn Peter schrieb Jahre später, sein Vater hätte niemals für möglich gehalten, dass über diese Leute mal Doktorarbeiten geschrieben würden.

Welcher Autor zeigt deutlich auf, dass nicht alle Prager Schriftsteller sozusagen in einen Topf geworfen werden können?

Rilke ist ein Beweis dafür. Er war kein Jude, sondern katholisch. Und er ist sehr früh aus Prag weggegangen. Ich habe ihm mein zweites Kolloquium am Goethe-Institut gewidmet, unter dem Titel „Rilke – ein europäischer Dichter aus Prag“. Er hat auch in Französisch geschrieben, ist durch Europa gezogen, war in Russland und am Ende in der Schweiz.

Mit der Tschechischen Bibliothek haben Sie tschechische Autoren für Leser in deutscher Übersetzung zugänglich gemacht. Diese Bibliothek umfasst 33 Bände. Das erscheint sehr ambitioniert, um nicht zu sagen überdimensioniert angesichts der Tatsache, dass das Land mit Jaroslav Seifert lediglich einen Nobelpreisträger hervorbrachte.

(lacht) Diese Nobelpreise sind eine Sache für sich. Als Dario Fo vor einigen Jahren [1997, Anm. d. Red.] überraschend den Preis bekam, schrieb eine Stockholmer Zeitung, ein etwas schwerhöriger Juror habe „so“ gesagt, was ein anderer als „Fo“ verstanden habe – woraufhin alle übereinkamen, Fo diesen Preis zu verleihen … Es ging uns einfach darum, den Blick der Deutschen auf diese Nachbarliteratur zu richten. Denn wichtige Werke von berühmten Autoren wie Karel Hynek Mácha oder Karel Havlíček waren bis dahin überhaupt nicht ins Deutsche übersetzt worden.

Němcová, Čapek, Hrabal – welchen Stellenwert geben Sie diesen und anderen tschechischen Autoren im Kanon der Weltliteratur?

Schwierig zu sagen. Was ist Weltliteratur? Auch Heimatschriftsteller und regionale Autoren sind sehr wichtig. Zunächst einmal sind die tschechischen Autoren für den Sprachraum selbst bedeutend – und einige wachsen darüber hinaus. Wir waren mit den 33 in unserer Bibliothek schon beschnitten und hätten viel mehr Autoren bringen können. Ich bin überzeugt davon: Wenn manche der tschechischen Autoren – wie auch der tschechischen Maler – Franzosen wären, dann würden wir sie alle kennen. Unser Blick ging meist nach Westen. Ich finde es nicht gerechtfertigt, wenn man immer sagt, die Tschechen seien ein kleines Volk. Die Dänen sind, zum Beispiel, weniger und werden trotzdem viel ernster genommen.

Warum sollten Deutsche diese tschechischen Autoren kennen?

Zumindest sollten sie einige kennen, um zu wissen, welche Nachbarn wir haben. Immerhin war Hrabal bei uns schon zuvor ein viel gelesener Autor, unser Band über ihn mit mehreren Erzählungen hat sich auch sehr gut verkauft. Hašek ebenso. Wir konnten nicht den Schwejk bringen, der sich in unendlich vielen Auflagen verkauft hat. Aber wir hatten das Glück, frühe Arbeiten von ihm dafür zu finden. Sie wurden von Grete Reiner übersetzt, einer Pragerin von der Kleinseite, die den Ton von Hašek besser traf als jeder andere. Meine Frau ist Tschechin und sagt immer, dass Schwejk nie „hochtschechisch“ gesprochen habe. Deshalb widersprechen ihm hochdeutsche Übersetzungen völlig.

„Kundera drohte mit einem Anwalt.“

Und warum fehlt der berühmte Milan Kundera?

Milan Kundera hat es abgelehnt, in dieser Bibliothek zu erscheinen. Er hat uns sogar mit einem Rechtsanwalt gedroht. Er begründete dies damit, dass er kein Tscheche mehr sei, sondern ein französischer Autor. Wobei er als solcher viel schlechter ist als vorher.

Rechnet sich solch ein groß angelegtes Projekt?

Die Robert Bosch Stiftung gab 800.000 Euro dafür. Zwei Bände unterstützte auch das tschechische Kulturministerium. Wir haben das Projekt mit einem Plus abgeschlossen. Das ist für eine wissenschaftliche Ausgabe sehr ungewöhnlich, meist ziehen sich solche Projekte über Jahrzehnte hin und haben dann das doppelte Budget verschlungen.

Hat sich das Bewusstsein der Deutschen zur tschechischen Literatur dadurch wesentlich verändert?

Wir haben zwischen 1999 und 2007 jedes Jahr jeweils zwei Bände zu den Buchmessen in Leipzig und Frankfurt präsentiert. Nun ist diese Zusammenstellung in viele Bibliotheken aufgenommen worden, steht zumindest bei Slawisten. Aber dadurch hat sich nicht sehr viel verändert. Wie auch? In der Tagesschau wurde kürzlich in Ausschnitten über eine Pressekonferenz berichtet, dort stand rechts der tschechische Ministerpräsident Andrej Babiš und links die Kanzlerin. Sie sagte ein paar Sätze über die Unruhen in Chemnitz und der Sprecher erwähnte nicht einmal, wer neben ihr steht. Der Zuschauer konnte den Eindruck bekommen, das sei irgendein Blödmann eines kleinen Nachbarvolkes, das von Berlin aus dirigiert werden muss, weil es so rebellisch ist und nicht macht, was man ihm sagt. Für mich war das ein unglaublicher Eklat!

Wie beurteilen Sie aktuelle tschechische Literaten wie Jáchym Topol oder Michal Viewegh?

Mein Tschechisch ist auf dem Stand meiner Kinder stehen geblieben, daher kann ich sie nicht ernsthaft beurteilen. Ich habe Lesungen von Topol und Jiří Kratochvil gehört, sehr interessant, aber ich weiß nicht, ob typisch tschechisch ist, was sie schreiben. Wie ja auch der Schwejk fälschlicherweise als typisch tschechisch bezeichnet wird.

Warum setzen Deutsche diesen Schwejk so oft und gerne mit „den Tschechen“ gleich?

Es gab und gibt auch ganz andere Tschechen. Ich habe in Prag wunderbare Menschen kennengelernt, die alles andere als Schwejk-Gestalten waren und sind. Tapfere, gute Menschen, die sich engagieren, während der Schwejk eigentlich ein Zyniker und jenseits von Gut und Böse ist. Für mich ist er überhaupt kein Mensch, sondern ein anarchistischer Diskurs. Aber sicher gibt es in tschechischen Kneipen ähnliche Gestalten wie ihn. Ich habe mal einen tschechischen Nachbarn, der immer mit einer Flasche Bier vor einem Supermarkt stand, danach gefragt, was er von Václav Klaus hält, als der gerade Václav Havel als Präsident ablöste. Daraufhin antwortete er, ob Václav I. oder Václav II. sei für die kleinen Leute völlig egal. Diese Haltung hat etwas Schwejksches.

Der deutsch-tschechische Politiker Milan Horáček sagte mir einmal, der Schwejk sei für ihn eigentlich ein Drecksack. Eine deutliche Ansage …

… und in gewisser Weise hat er damit Recht. Ich denke dabei an jene Szene, als er mit dem Feldkurat Katz zu einem sterbenden Soldaten gerufen wird, um die letzte Ölung zu geben, unterwegs aber in einer Kneipe hängen blieb. So kamen sie zu spät und Schwejk kommentierte dies lapidar: Sakra, jetzt bekommen wir nicht die Gebühren, die wir uns ausgerechnet hatten. Der tote Mensch war ihm hingegen völlig egal. Das Tolle an ihm ist wiederum, wie destruktiv er sich in dieser Habsburger Monarchie verhält.

Sie sind mit einer Pragerin verheiratet. Verfolgen Sie gemeinsam auch die politischen Entwicklungen in Tschechien?

(atmet tief durch) Ach ja, wir sind jetzt fast 43 Jahre verheiratet, haben vier Kinder und fünf Enkel, sind also eine richtig große deutsch-tschechische Familie. Wir nehmen natürlich Anteil und es gibt Tage, wo ich zu meiner Frau sage, wir sollten vielleicht doch lieber nach Prag ziehen. Worauf sie jedoch sagt, bloß nicht dorthin. Wir sind nicht sehr glücklich über die politischen Entwicklungen hier wie dort.

„Von der Politik erhoffe ich mir nicht viel.“

Sie erhielten große Preise. Oft wird behauptet, dass es nie bessere deutsch-tschechische Beziehungen gegeben habe als gerade jetzt. Wie sehen Sie deren Stand heute?

Wir sind oft in Prag und machen jedes Jahr im Böhmerwald Urlaub, da sehen wir keine gegenseitigen Vorbehalte mehr zwischen den Menschen. Auch die vertriebenen Sudetendeutschen sind oft zurückgekehrt und haben Gebäude restauriert. Auf der hohen politischen Ebene haben sich diese Beziehungen durch die Flüchtlingskrise verschlechtert. Ich halte das für ein Unglück, denn Europa hatte endlich eine Chance, zusammenzuwachsen. Jetzt wurde ein Problem von außen herangetragen. Bei der Bevölkerung müssen wir uns keine Sorgen machen, von staatlicher Seite erhoffe ich mir dagegen nicht sehr viel.

Woran machen Sie das noch fest?

In einer Untersuchung für den deutsch-tschechischen Gesprächskreis habe ich festgestellt, dass nach der Wende 1989 die Slawistik in Deutschland abgebaut wurde – obwohl man endlich offen mit slawischen Nationen sprechen konnte. Es gibt heute kaum eine deutsche Universität, an der Tschechisch außer von einem Lehrbeauftragten gelehrt wird. In Berlin, einer Stadt mit dreieinhalb Millionen Einwohnern, gibt es gerade mal eine halbe Tschechisch-Professur. Dagegen gibt es an tschechischen Universitäten manchmal zwei Germanistik-Institute, für Magister und angehende Pädagogen. In Deutschland dachte man während des Kommunismus offenbar, man müsse wissen, was die drüben denken. Das gilt jetzt nicht mehr. Hierzulande gibt es viel Hochmut.

Vor zehn Jahren wurden Sie an der TU Berlin emeritiert. Kaum anzunehmen, dass Sie sich nicht weiter mit Prager Literatur beschäftigen. Mit wem oder was aktuell?

Gerade habe ich eine zehnbändige Werkausgabe von Jiří Gruša abgeschlossen. Ein bedeutender tschechischer Schriftsteller, der mit Havel befreundet war, für kurze Zeit auch im Gefängnis saß und 1981 ausgebürgert wurde. Nach der Wende wurde er Botschafter in Deutschland und Österreich. Daher sind auch seine Essays und Reden sehr wichtig, in denen er auf Europa hinwies und den Tschechen zuweilen einen vor den Bug gab, wenn sie wieder mal zu national gesinnt waren. Es erscheint gleichzeitig eine deutschsprachige Ausgabe in Österreich und eine tschechische in Brünn. Das wird mein letztes Werk sein.

Jiří Gruša ist im Oktober 2011 mit 72 Jahren verstorben. Wie haben Sie ihn als Menschen erlebt?

Ich habe eine Kafka-Konferenz in Marbach veranstaltet, an der auch Gruša teilnahm. Am Ende saß er ganz allein an einem Tisch, mit einem Glas Wein in der Hand, und wirkte sehr bedrückt. Als ich ihn darauf ansprach, sagte er, es sei so furchtbar, denn er müsse am 1. Januar Botschafter werden. Havel habe ihn dazu verdonnert. Das wollte er nicht, weil er durch diese Aufgabe nicht mehr zum Schreiben komme. Worauf Havel einen Wutanfall bekam und ihn fragte, ob Gruša denn ernsthaft glaube, dass er selbst – also Havel – in dieser schwierigen politischen Situation überhaupt noch zum Schreiben komme. So musste Gruša schweren Herzens in diese tschechische Botschaft einrücken, die ihn zuvor als Dissident in Bonn so lange bespitzelt und schikaniert hatte.

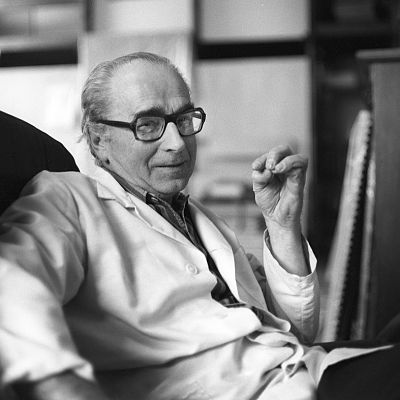

ZUR PERSON

Hans Dieter Zimmermann (78) ist Literaturwissenschaftler und Publizist. Bis 2008 war er Professor am Institut für Literaturwissenschaft der Technischen Universität Berlin. Er wurde mehrfach ausgezeichnet, so 2000 mit dem Masaryk-Orden, 2008 mit dem tschechischen Literaturpreis Magnesia Litera und 2015 mit dem Kunstpreis zur deutsch-tschechischen Verständigung.

Sommerfrische in der Steiermark

Mediale Grenzgänger